Merengue en el exterior. Tres ejemplos, una trascendencia

Comparte Este Artículo

Un poco de historia dibuja un alegato carente de dudas, muestras que dan fe de cuán importante han sido algunos hijos de la nación y sus descendientes en dar a conocer nuestro merengue. La iniciativa surgió a partir de un encuentro que involucró a una comunidad dominicana en el exterior, en la que el júbilo era un expirar sin fin.

Entre abrazos y selfies, entre diálogos y algarabías que resaltaban la identidad, dominicanos en el sur de la Florida se había congregado en la ciudad del Doral para conmemorar el 160 aniversario de la Restauración de la República Dominicana para reafirmar el compromiso con su procedencia. Se trataba de un evento multidisciplinario cuyo tronco fue el género de la güira y la tambora, esa expresión que bien pudiera ser señalada como un cuarto símbolo patrio y que hoy es considerada una de las músicas más alegre del mundo.

En medio de una charla, tras ver aquel brote de felicidad, rondaba la pregunta, ¿qué tan importante han sido esos dominicanos en el desarrollo y difusión del merengue? La respuesta inmediata es mucho, luego la cabeza fría lo refrenda, lo acomoda y lo detalla.

Entre ejemplos, tres nos ponen en contexto. Empecemos mencionando que la primera gran difusión del merengue en suelos extranjeros no despega desde el país, sino que empieza a expandirse desde diferentes puntos de América, gracias a músicos que lograron salir entre 1930 y 1961, años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Mucho se habla de exponentes que, apoyados por el régimen, hicieron su labor; pero escasamente se cae en cuenta en ese grupo que se le escapó al «trujillato» y desde fuera pasearon sus propuestas de forma permanente, afianzados en su amor al terruño.

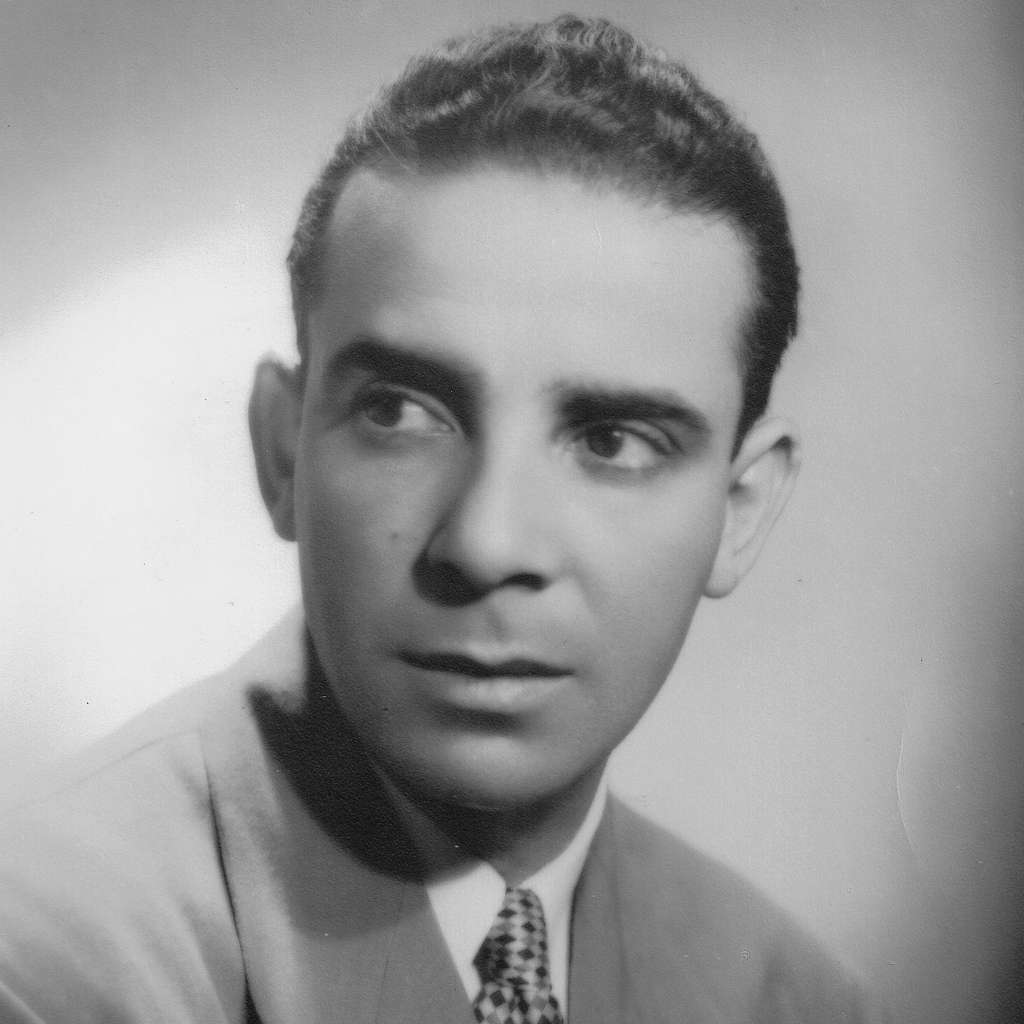

Billo es uno de ellos. Desde la ciudad de Caracas, Luis María Frómeta construyó un legado musical y cultural que los venezolanos enarbolan con orgullo. Entre muchos aportes, sentó la costumbre de los grandes bailes caraqueños, sobre todo en fin de año. A través del tiempo, aquellas presentaciones fueron acumulando repertorios conformados por toda la gama musical bailable de los latinoamericanos. Allí estuvo el merengue, puesto en escena con garbo y siempre actualizado. Desde Venezuela, varios países dieron justo reconocimiento a la Billo´s Caracas Boys, una de las orquestas más impactantes de todos los tiempos, cuya obra se traduce en la acogida que, actualmente, la nueva generación le continúa dando.

De la primera agrupación de Billo Frómeta, esa que viajó el 31 de diciembre de 1937, están el pianista Francisco Simó Damirón y el cantante Negrito Chapuseaux, quienes formaron tienda parte, siendo Panamá uno de sus centros de operaciones más importantes. El dúo Damirón y Chapuseaux, así como el proyecto instrumental Piano Merengue de Damirón, se convirtieron en referentes indiscutibles de la expansión del merengue.

Otro hijo de la orquesta de Billo es Porfi Jiménez, músico de alto vuelo que en su repertorio híbrido dio protagonismo al género dominicano.

Para esos años, salir del país era muy difícil, lo que significó una desconexión. Aquello no amilanó a esos personajes, empeñados en difundir su dominicanidad. Marcadas diferencias se observaron entre esas sonoridades que se fraguaban en el encierro local y aquellas que tocaban otras playas. Es el caso de Ángel Viloria con su Conjunto Típico Cibaeño, cuyas grabaciones salieron desde la ciudad de Nueva York.

El grupo de Ángel Viloria contaba con un saxofón tenor, el de Ramón García, con un vibrato distinto al sonido tradicional del saxofón alto de los conjuntos de merengue típico de la región del Cibao. Sumemos que Viloria tocaba un acordeón piano, diferente al diatónico ejecutado por nuestros acordeonistas.

La popularidad de Viloria fue palpable. Temas como Amoríos, Merengue cerrao y A lo oscuro, han sido bailados por décadas en varias ciudades de los Estados Unidos, sin importar la presencia dominicana en ellas; también en Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá y otros países. De su Conjunto Típico Cibaeño nacieron tres agrupaciones que mantuvieron el mismo estilo: la de Dioris Valladares, su cantante original; la de Ramón García, su saxofonista y la de Luis Quintero, su tamborero. Aunque estos conjuntos no tuvieron el impacto obtenido por el de Viloria, su éxito moderado mantuvo el esplendor de un estilo que marcó precedentes y que, en algunos países, hoy se advierte como una marca en el merengue del decenio de los 50.

Y está la trayectoria de Milly Quezada, cuyos proyectos son un ejemplo más cercano. Aunque nació en Santo Domingo, es hija natural esa atmósfera latina de la ciudad de Nueva York. Su historia sí fue muy conocida en el país desde sus inicios. La agrupación nació en los años 70 en Washington Heights con el nombre de The Neighbors, nombre que reflejaba a ese espíritu colectivo de los bloques, desarrollados en el gueto nuevayoquino y del cual se originan las culturas del hip hop y la salsa. En esos inicios la agrupación hacía merengue, involucrado en un repertorio que también tenía salsa y bolero. Con el tiempo pasaron a llamarse Milly y los Vecinos, luego Milly, Jocelyn y Los Vecinos, gracias a la popularidad que tuvo su hermana Jocelyn.

Durante los 80, con un merengue en pleno boom de popularidad, y con el respaldo de una comunidad dominicana que se imponía en Nueva York, esta agrupación recorrió distintos países, entre ellos la República Dominicana, donde sentó tradición en la celebración de las fiestas de Navidad. No menos importantes fueron los carnavales de Barranquilla, en cuyas visitas encontraron composiciones de autores colombianos que se convirtieron en su carta de presentación y que, al día de hoy, en su carrera de solista, Milly tiene que incluir en sus presentaciones. La Guacherna, Volvió Juanita y Lo Mío es Mío son los ejemplos que más resuenan.

En definitiva, es un capítulo digno de ser contado. Será necesario más tinta, más espacio que pueda hacer justicia. Así podremos vernos en el entusiasmo de esos dominicanos que hoy resaltan la grandeza de esa cadencia que nos identifica, que ellos exaltan, quizás sin saber que, entre ellos, están los primeros que propagaron nuestros toques y cantos más repetitivos, ese genuino signo identitario imprescindibles en fiestas de muchos lugares.